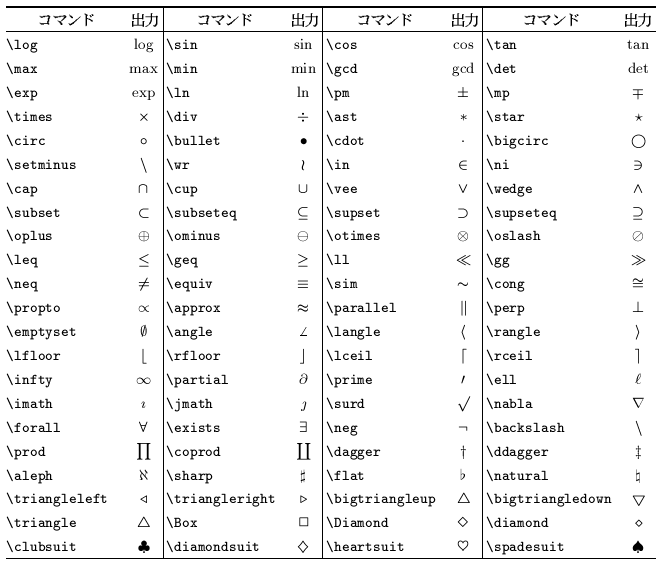

ここでは基本的な数式モード用コマンドを説明します.

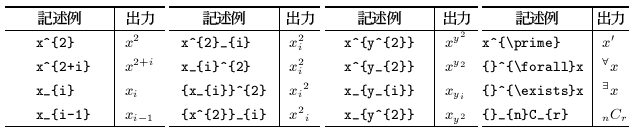

数式にはx2やxiのように添字をつけることがあります.これらはそれぞ

れ `^' と `_' を利用して出力します.添字の出力方法と出力例を 表![[*]](../../img/crossref.png) に示します.

に示します.

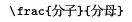

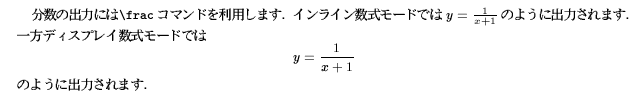

LaTeXでは分数の記述も簡単にできます. 分数を記述するには\fracコマンドを利用します.

次に\fracコマンドの出力例を示します. モードによって出力が微妙に異なるので注意してください.

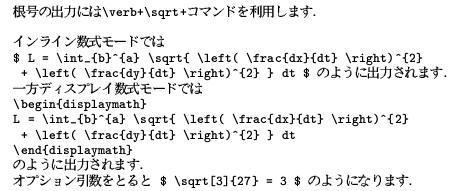

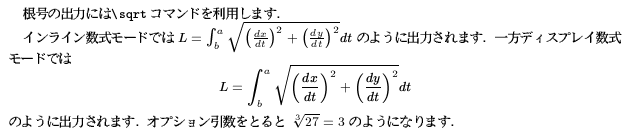

同じく数式中でよく用使されるものに根号記号があります.根号は次のように記述 します. 単純に2乗根を記述したい場合はオプション引数を省略します.

次に出力例を示します.

根号記号は中の数式によってその大きさが自動的に変更されます.

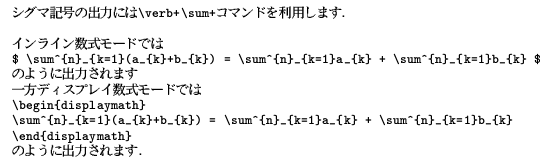

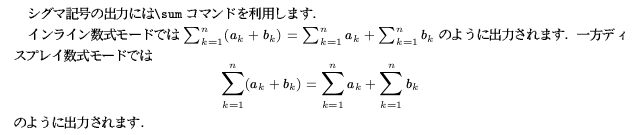

シグマ記号を出力するには次のように記述します.

シグマの範囲を指定するには添字を利用します. 次に出力例を示します.

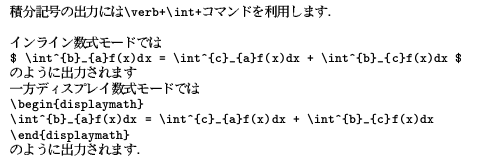

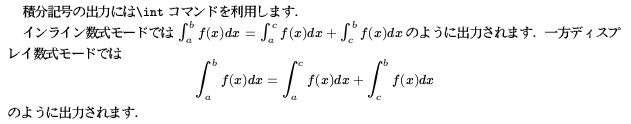

積分記号を出力するには次のように記述します.

シグマと同様に積分の範囲を指定するには添字を利用します. 次に出力例を示します.

数学では同じものが続く場合に点を利用して省略していることを表すことがありま

す.このような場合に利用すできる省略記号を

表![[*]](../../img/crossref.png) に示します.

に示します.

数式を記述する場合,ベクトル記号など,変数を表す文字に修飾記号をつけることがあ

ります.

このような文字修飾記号一覧を表![[*]](../../img/crossref.png) に示し

ます.

に示し

ます.

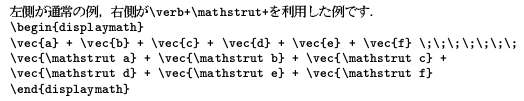

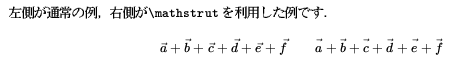

これらの文字修飾コマンドによる出力はそれぞれの文字の高さにあわせられます. そのため,文字の高さが異なる場合は記号が上下してしまいます.これを等しい高さに あわせるためには\mathstrutコマンドを利用します.出力例を次に示しま す.

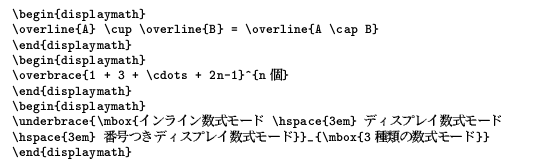

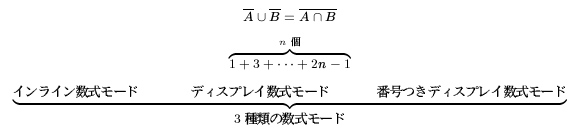

数式の上下に線を引くコマンド\overline, \underline,および 上下に括弧をつけるコマンド\overbrace, \underbraceの出力例 を次に示します.どのコマンドも引数として数式をとります.また上括弧,下括 弧にはそれぞれに添字をつけます.

\underlineコマンドはパラグラフモードのものと同じものです.

(![[*]](../../img/crossref.png) ).

).

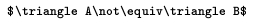

数式では式の左辺と右辺の関係を否定するために``/''を利用することがありま す.これには\notコマンドを否定したい記号の直前に記述します. 出力例を次に示します.

``''には\neqコマンドを利用します.